猫を飼い始めるときは、必要なものの準備や慣れないお世話で戸惑うことも多いですよね。

この記事では、猫を飼い始めるときに必要なものや費用など、初心者でも安心して実践できるポイントを解説します。

- 猫の飼い始めに必要なもの一覧

- 猫を飼い始めた初日はどうしたらいい?

- 猫を迎えて1週間はケージがいいの?

- 猫が家に慣れたサインは”スリスリ”?

猫との信頼関係を、焦らず少しずつ育てていきましょう。

【ペット保険比較のピクシー】では人気ペット保険おすすめランキングもご紹介しております。

まだペット保険に加入していない方、これから加入する方、保険の乗り換えを検討中の方は参考になさってください。

猫を飼い始めるときに必要なものは?

猫は知らない場所に不安を感じやすく、住環境が変わることは大きなストレスになります。猫の不安や恐怖をなくせるよう、飼い始める前に必要なものを準備しておくことが大切です。

猫を飼い始めるときは、下記のようなアイテムをそろえておく必要があります。

- ケージ

- キャリーケース

- フード

- フードボウル

- 給水器

- トイレ・トイレ砂

- ベッド

- 爪とぎ

- おもちゃ

- ブラシ

フードは、それまで猫が食べていたものと同じ種類を用意すると、環境の変化によるストレスを軽減できます。

ペット保険比較のピクシーにはペット保険についての記事も多数ございますので、安心して保険をお選びいただけます。

保険選びで迷われている方は、保険料や補償割合などの条件を一括比較できる「人気ペット保険おすすめランキング」も参考にしてください。

【Q&A】猫を飼い始める前によくある質問

猫を飼い始めるには、準備しておくべきことがあります。ここでは、猫を飼い始める前の準備に関するさまざまな疑問にQ&A形式で答えていきます。

- 猫を飼い始める前にやっておくことは?

- 猫は生後何日でお迎えできる?

- 猫を家に迎えるベストなタイミングは?

- 猫を迎えるときに質問しておくことは?

- 猫を引き取る際は何を持っていけばいい?

- 猫を家まで運ぶにはどうすればいい?

- 家の壁や家具で爪とぎさせないための対策は?

猫を飼い始める前にやっておくことは?

猫を迎える前には、室内の整理整頓や猫の生活スペースの確保、トイレや食事の場所を決めておくことが大切です。

危険なコード類や小物を片付け、猫が安心して過ごせる静かな場所を用意しておくと、初日からストレスを減らすことができます。

猫の万が一のケガや体調不良にもすぐ対応できるよう、近所の動物病院の場所や診療時間をリサーチしておきましょう。

猫は生後何日でお迎えできる?

動物愛護管理法により、ペットショップやブリーダーから猫を迎えることができるのは、生後56日(8週齢)を経過してからと定められています。

これは、子猫が親猫や兄弟猫と一緒に過ごすことで、社会性を身に着けるためです。また、早期の離乳による感染症のリスクを下げ、健康に成長させるためでもあります。

一般家庭から引き取る場合は法律の対象外ですが、生後56日以降にお迎えするのが望ましいでしょう。

猫を家に迎えるベストなタイミングは?

猫を迎えるベストなタイミングは、時間に余裕があり、落ち着いて猫に寄り添える時期です。

来客の予定がある日や、工事がある期間は避けましょう。

飼い始めの数日間は、できるだけ仕事もセーブして、一緒に過ごす時間を作ることが理想です。

猫を迎えるときに質問しておくことは?

ブリーダーや保護施設から猫を迎える際には、食事やトイレ、健康状態について、下記のようなポイントを確認しましょう。

| 食事 | フードの種類、1日の給与量、食事の回数 |

| トイレ | 猫砂の種類、トイレの頻度 |

| 健康状態 | ワクチン接種の履歴、ケガや病気、アレルギー |

さらに、猫が人懐っこいか、怖がりか、特定の物音を嫌うかなど、性格や特性も聞いておくと、接し方の参考になります。

猫を引き取る際は何を持っていけばいい?

猫を引き取る際には、安全に移動できるよう、キャリーケースを持参してください。

タオルやブランケット、ペットシート、ウェットティッシュなども持っておくと良いでしょう。

猫が少しでも安心できるよう、今まで使っていた匂いのついたおもちゃやタオルを一緒にもらえるか、確認してみるのも良い方法です。

猫を家まで運ぶにはどうすればいい?

猫を家まで運ぶ際は、かならずキャリーケースを使用し、車や公共交通機関で安全に運びましょう。外の景色やほかの車がストレスになることもあるため、キャリーケースをバスタオルなどで覆ってあげると、猫が落ち着きやすくなります。

車で移動する場合は、キャリーケースが動かないようにシートベルトで座席にしっかりと固定するか、足元に置いて安定させます。

電車やバスなどの公共交通機関を利用する際は、事前にペットの同乗に関する規則を確認し、ほかの乗客の迷惑にならないように配慮が必要です。

家の壁や家具で爪とぎさせないための対策は?

猫にとって爪とぎは、爪の手入れやマーキング、ストレス解消を目的とした本能的な行動なので、完全にやめさせることはできません。

猫の爪とぎは、壁や家具に爪とぎ防止シートを貼ったり、専用の爪とぎを置いたりして対策しましょう。壁や家具で爪とぎをしていたら、大声で叱るのではなく、すぐに爪とぎ器へ誘導することが大切です。

猫を飼い始めた初日の過ごし方

猫を飼い始めた初日は、猫にとって新しい環境に慣れる最初の一歩です。静かに見守りながら過ごすことで、猫と飼い主の信頼関係を築く第一歩になるでしょう。

家に到着したらケージの中で落ち着かせる

家に到着したら、トイレや水、ベッドをあらかじめセットしたケージに、猫を入れたキャリーケースごと入れます。キャリーケースの扉は開けておきましょう。

ケージを安全な場所だと認識した猫は、やがて自分のタイミングでキャリーケースから出てきます。

この段階でむやみに話しかけたり、じっと見つめたり、触ろうとしたりすると、警戒心を強めさせる可能性があります。飼い主は焦らず、静かに見守る姿勢を保ちましょう。

猫をお迎えしたあとの最初の1週間はケージを中心とした生活がおすすめです。慣れてきたタイミングで少しずつ行動範囲を広げてあげましょう。

初日の夜はゆっくり眠れる環境を整える

飼い始めの初日の夜は、猫が安心して眠れるように、静かで快適な寝床を整えてあげましょう。ケージを大きめの布で覆い、周囲からの視線や光を遮ってあげると、猫は落ち着いて眠りやすくなります。

夜中に寂しさや不安から鳴くこともありますが、基本的にはそっとしておくのが望ましいです。ただし、明らかに苦しそうであったり、鳴き声に異常を感じたりした場合は、体調不良の可能性も考えられるため、そっと様子を確認してください。

猫を飼い始めて1週間までの過ごし方

猫を飼い始めてからの1週間は、新しい環境に慣れ、飼い主との関係を深めていく大切な期間です。少しずつ好奇心が芽生え始めるこの時期に、トイレのしつけや室内探検などを猫のペースに合わせて進めていきましょう。

トイレを教える

猫はきれい好きな動物で、決まった場所で排泄する習性がありますが、環境が変わるとトイレを失敗してしまうこともあります。

最初は食事のあとや寝起きにトイレへ連れて行き、排泄のタイミングを覚えさせましょう。無事に排泄できたら、静かに褒めてあげることが大切です。

もし失敗してしまっても叱る必要はありません。再発防止のために、臭いが残らないよう徹底的に掃除しましょう。

猫を飼い始めたばかりでトイレをしてくれない場合は、トイレの環境に問題がある可能性があります。猫砂の種類やトイレのサイズ、設置場所などを、猫の好みに合うよう整えてあげましょう。

室内を自由に探検させる

猫がケージの中の環境に慣れ、外の世界に興味をもち始めたら、部屋の中を探検させてあげましょう。

最初はケージのある一部屋だけに限定し、猫がその部屋の環境に慣れてきたら、徐々に行動範囲を広げていくのがポイントです。

このとき、感電の危険があるコード類や誤飲の可能性がある小物は、事前に片付けておくことが重要です。

鳴くときは原因をみつける

猫が鳴くのには、寂しさや不安、空腹など、何らかの理由があります。

新しい環境に慣れないうちは、不安や寂しさから夜鳴きをすることがあります。また、「お腹が空いた」「トイレをきれいにしてほしい」「遊んでほしい」といった要求を伝えるために鳴くことも多いです。

まずは猫の様子をよく観察し、何を求めているのか原因を探してみましょう。

要求に応えてあげることも大切ですが、鳴くたびにすぐ反応するとエスカレートする可能性もあります。要求鳴きであれば、無視して様子をみましょう。

健康状態をチェックする

新しい環境への移動や生活の変化は、猫にとって大きなストレスとなり、体調を崩すきっかけになることがあります。

そのため、お迎えしてからしばらくは、特に注意深く健康状態をチェックしましょう。

毎日の観察ポイントは、主に3点です。

- 食欲

- 元気

- おしっこ・うんちの状態

いつもより食欲がない、ぐったりしている、下痢や便秘をしているなどの変化がみられたら注意が必要です。

また、くしゃみや鼻水、目やにが出る場合は、猫風邪などの感染症にかかっている可能性があります。体をしきりにかいていたり、フケが多かったりする場合は、ノミやダニ、アレルギーの疑いも考えられます。

気になる症状があれば、早めに動物病院を受診することが大切です。

猫の食事をあげる回数やタイミングは?

猫の食事のタイミングと回数は、年齢によって異なります。

子猫のうちは消化器官がまだ発達しておらず、一度に多くの量を食べられないため、1日3〜4回に分けて与えるのが理想です。生後6か月をすぎたころから、徐々に1日2回程度に移行していきましょう。

食事の時間は、できるだけ毎日同じにすることで、猫の生活リズムが整いやすくなります。量は、フードのパッケージに記載されている給与量を目安に、猫の体重や活動量、体型を見ながら調整してください。

また、食事と同じくらい重要なのが水分補給です。いつでも新鮮な水が飲めるように、複数の場所に水飲み場を設置しておきましょう。

猫を飼い始めるとかかる費用は?

猫を飼い始めると、フードやトイレ用品などの生活用品代に加え、医療費やワクチン代などもかかります。初期費用や1年間にかかる費用を把握することで、安心して猫を迎え入れましょう。

お迎えにかかる初期費用

猫を迎える際にかかる初期費用は、生体代金を除いて、日用品などが5万~10万程度かかります。

猫の価格は、ペットショップやブリーダーから迎える場合は生体代金、保護猫の場合は譲渡費用が生じます。

生活必需品として、ケージやフード、トイレ用品、食器、給水器、爪とぎ、おもちゃなどが必要です。

動物病院での健康診断やワクチン接種、マイクロチップの装着・登録費用なども初期費用に含めて考えましょう。

1年間にかかる費用

猫を飼い始めてからかかる費用は、1年で10万~20万円程度です。

主にフード・おやつ代、トイレ砂などの消耗品費が挙げられます。

爪とぎは消耗品なので、定期的に交換が必要です。おもちゃ遊びが好きな猫や飽きやすい猫の場合は、おもちゃも定期的に買い替えなければいけないかもしれません。

医療費については、ワクチン接種や定期的な健康診断、ノミ・ダニ予防薬の費用が発生します。これらに加え、突然のケガや病気による治療費も考慮しておく必要があります。

猫を飼い始めたら健康診断やワクチン接種はいつまで?

猫を家族に迎えて落ち着いてきたタイミングで動物病院へ連れて行き、健康診断と混合ワクチン接種を受けましょう。

健康診断では、外見からはわかりづらい先天性の病気や寄生虫、感染症の有無などを確認できます。

混合ワクチンは、子猫は2回、成猫は年1回を目安に接種します。健康診断も年に1回は受けることをおすすめします。

猫を飼い始めたらペット保険の加入はいつまで?

猫には人間のような公的な健康保険制度がないため、ケガや病気の治療費は、飼い主の全額自己負担です。

高額な治療費が心配な方は、ペット保険の加入も検討してみましょう。

新規加入できる年齢には制限を設けているプランもあるため、お迎えしたら早めに加入しておくのもおすすめです。

おまけ・猫が家に慣れたサインは?

猫が新しい家に慣れたかどうかは、その行動やしぐさから読み取ることができます。

たとえば、下記のようなものがあります。

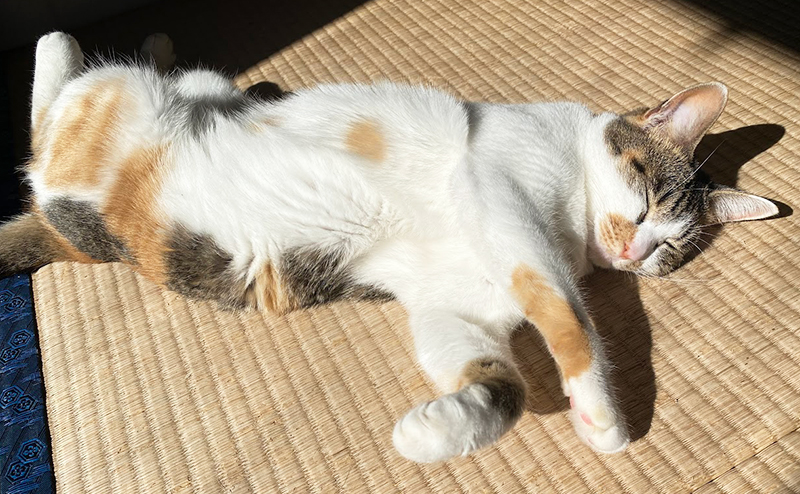

- お腹を見せて無防備に寝る(へそ天)

- 飼い主のそばに来てくつろぐ

- 体をスリスリとこすりつける

- 喉をゴロゴロと鳴らす

- しっぽをピンと垂直に立てて近づいてくる

- 部屋の中を自由に歩き回る

- 食欲が安定する

猫が家に慣れるまでには個体差があります。焦らずに距離を保ちながら見守ることで、少しずつ心を開いてくれるでしょう。

まとめ│猫を飼い始めたら焦らず信頼関係を育てよう!

(ことちゃん/雑種/7歳)

猫を飼い始めてからの1週間は、猫が新しい環境に順応し、飼い主との絆を築くうえで非常に大切な時期となります。

猫はデリケートな動物なので、その性格やペースを尊重することが大切です。健康管理やワクチン接種などのケアも忘れずに行い、猫との暮らしを穏やかに楽しみましょう。

【ペット保険比較のピクシー】では、ペットと飼い主さまのためになるお役立ち情報を日々発信しております。

また保険選びで迷われている方は、保険料や補償割合などの条件を一括比較できる「人気ペット保険おすすめランキング」もご覧ください。

イヌ

イヌ ネコ

ネコ

- 血統種

- ミックス

-

- 0歳

- 1歳

- 2歳

- 3歳

- 4歳

- 5歳

- 6歳

- 7歳

- 8歳

- 9歳

- 10歳

- 11歳

- 12歳

- 13歳

- 14歳

- 15歳

- 16歳

-

- トイ・プードル

- 秋田

- ウェルシュ・コーギー・ペンブローク

- キャバリア・キング・チャールズ・スパニエル

- ゴールデン・レトリーバー

- シー・ズー

- 柴(小柴・豆柴も含む)

- ジャック・ラッセル・テリア

- チワワ

- パグ

- パピヨン

- ビーグル

- フレンチ・ブルドッグ

- ボーダー・コリー

- ポメラニアン

- マルチーズ

- ミニチュア・シュナウザー

- ミニチュア・ダックスフンド

- ミニチュア・ピンシャー

- ヨークシャー・テリア

- ラブラドール・レトリーバー

- その他犬種

- 6kg 未満

- 6kg以上 8kg未満

- 8kg以上 10kg未満

- 10kg以上 12kg未満

- 12kg以上 16kg未満

- 16kg以上 18kg未満

- 18kg以上 20kg未満

- 20kg以上 25kg未満

- 25kg以上 30kg未満

- 30kg以上 32kg未満

- 32kg以上 40kg未満

- 40kg以上 45kg未満

- 45kg以上